外壁塗装の色を決めるのは難しい!

色は、人の意識や感情に少なからぬ影響を及ぼす需要な情報です。

建物の場合は、個性に加えて周囲との調和も必要となりますので、

建物を何色で塗装しようかと迷われることは、多くのお客様に共通することです。

白:信頼感や清潔感

黒:強さや権威、神秘的な雰囲気の色

赤:エネルギーを感じさせるアクティブな色

黄:有彩色の中で一番明るい色

緑:安心感や安定、調和を表す色

青:好感度が高く、世界的で一番人気が高い色

紫:動の赤と静の青、相反する色が共存

「高貴と下品」「神秘と不安」の二面性をもつ色

赤なら行動を促す効果、逆に青には気持ちを鎮める効果があります。

駅や踏切に青いライトを取り付けたことで、

夜間の飛び込み事故が8割削減されたというデータもあります。

穏やかな住環境の中にお住いの場合は、周辺環境に配慮した色の選択も必要かもしれません。

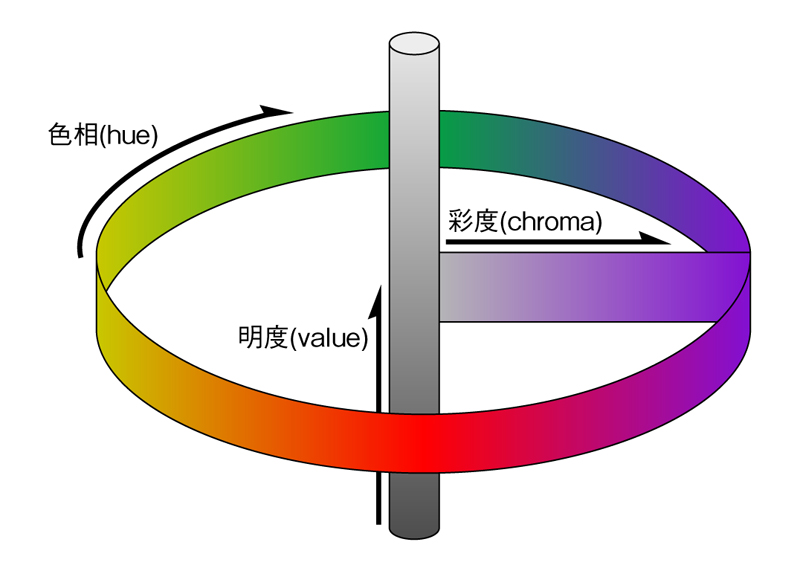

色の三属性(三要素)

色は、色が持つ三つの属性(要素)である

・色相

・明度

・彩度

を使って表現します。

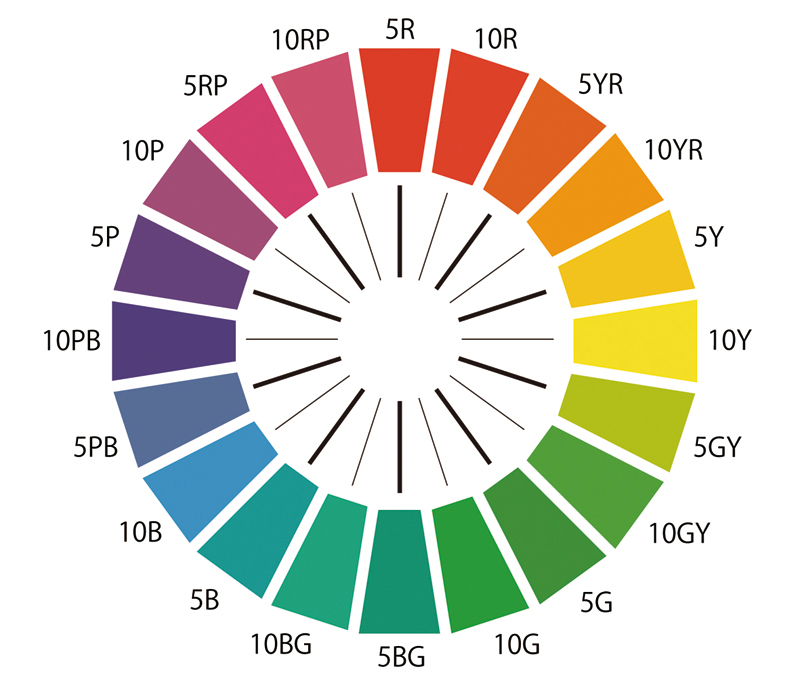

1.色相

色相とは、赤・黄・緑・青のように、色を特徴づける「色み」のこといいます。

色相を環状に配置し関係性をわかりやすく体系化したものが色相環です。

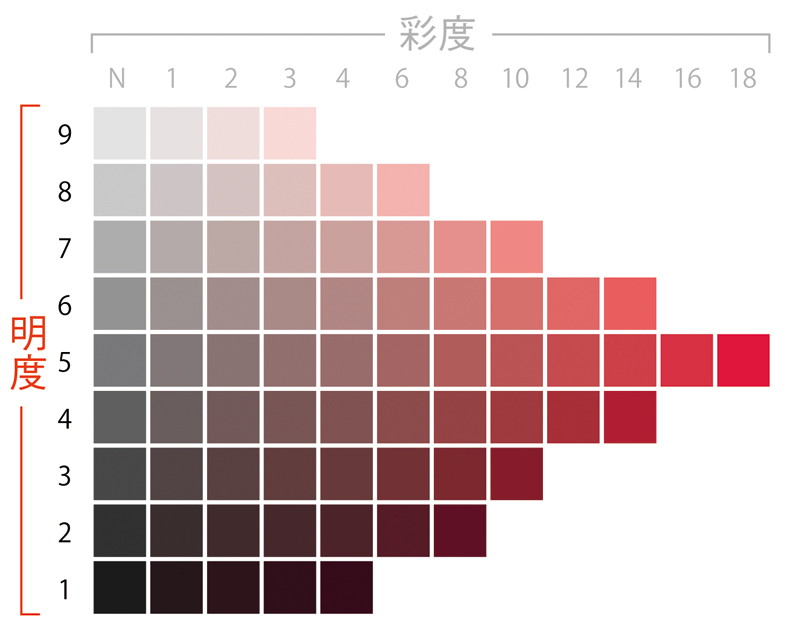

2.明度

色の明るさの度合いを明度といいます。

明度は物体の表面の光の反射率に関係します。

無彩色の中では、反射率の高い白は明るく(明度が高く)、黒は暗く(明度が低く)なります。

明度対比

隣り合う色の明るさによって、見え方が変化して感じられます。

これを明度対比といいます。

例えば明るい青色に囲まれた青色は、

暗い青色に囲まれた青色より暗く見えます。

逆に、上と同じ青色を使って暗い青色で囲むと、

明るい青色に囲まれたときよりも明るく見えます。

3.彩度

色のあざやかさの度合いを表すのが彩度です。

あざやかで色みが強い色は彩度が高く、色みの弱いくすんだ色は彩度が低くなります。

同じ色相・明度であっても、彩度が高ければより鮮明に見えます。

彩度がある色は有彩色といい、白・灰・黒などは無彩色と言います。

彩度対比

彩度も明度と同じで、周囲に置かれる色の彩度によって変化して感じられます。

これを彩度対比といいます。

例えば、同じ緑色でも、彩度の低い緑色に囲まれると、

彩度の高い緑色に囲まれた場合よりも彩度が高く見えます。

逆も然りで、彩度の高い緑色に囲まれた緑色は、

彩度の低い緑色に囲まれた緑色よりも彩度が低く見えます。

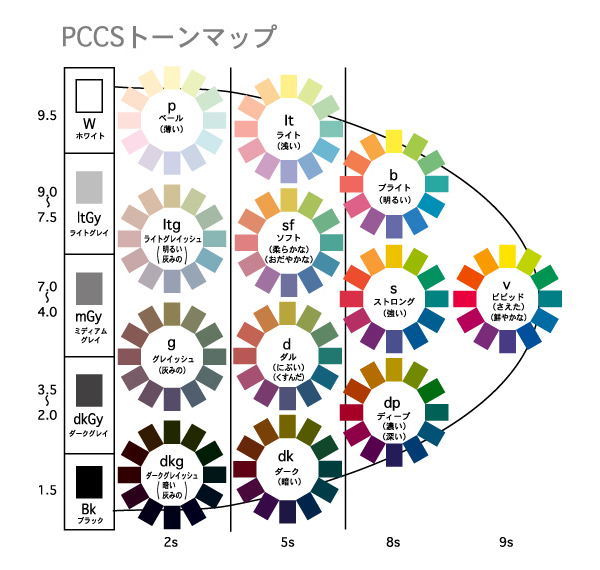

トーン(色調)とは・・

「明度」と「彩度」を融合したものを「トーン(色調)」と言います。

「色相」と「トーン」の二属性で色を捉えると、色選びが少し楽になります。

色を組み合わせてみたら、まとまりがない・・・、

何だか、チグハグな感じで、おかしい・・・、

と感じるときはトーンを意識してみてください。

以上を踏まえ色を決めるときは・・・

1.色相を考える~同系色使いor反対色使い

同系の色相を選ぶと落ち着いた感じに、

反対色を選ぶとお互いを引き立たせる色使いになります。

白x黒のモノトーンは洗練されたお洒落感があり、

気取らない個性を醸し出してくれる、いつの時代にも廃れることのない人気の配色です。

2.トーンを合わせる

トーンを合わせて色を選ぶと、それぞれの色が落ち着いて見え統一感のある建物になります。

何かチグハグで違和感がある、まとまりのない配色だな、

と感じるときは、トーンを合わせることで避けることができます。

対照的なトーンを用いるダブルトーンという考えもありますが、

建物の塗装に取り入れるのは、少し難しい手法かと思います。

3.塗料カタログ標準色の中から選ぶ

塗料のカタログに載っている標準色は、塗料の特性・性質に合った色を選定しています。

耐久性や耐候性が良く、塗料に含まれる合成樹脂や添加物と相性が良い、

発色が鮮やかな色相やトーンのものを選んでいます。

使用する塗料カタログの中にある標準色から選ぶことで、

塗料の特徴を最大限に引き出すことが出来ます。

塗装の艶

一般的に艶がある塗料ほうが耐久性、耐候性が長くなる傾向にあります。

とは言いましても、艶の有る無しで耐久性、耐候性が、

大幅に違ってくることはありませんので好みで選ばれて問題ありません。

艶の程度は使用する塗料によって違ってきます。

一般的に明るい色になるほど艶を出すことが容易になります。

無機塗料は艶を出しにくい塗料ですので、

艶消しのみしか製造できないといった製品もあります。

遮熱塗料は近赤外線反射率の高い色を選びましょう

遮熱塗料は、太陽光をより強く反射することで遮熱効果を発揮します。

従って、明度が高いほうが日射反射率も高く遮熱性能も高くなります。

室内の温熱環境に及ぼす影響については一概には言えませんが、

塗膜の耐久性・耐候性の向上には有効な塗料です。